Les anévrismes aortiques thoraco-abdominaux (ATA) représentent une pathologie grave qui affecte à la fois l’aorte thoracique et abdominale. L’aorte, étant la plus grande artère du corps humain, joue un rôle essentiel en distribuant le sang riche en oxygène à l’ensemble des organes vitaux. Une dilatation anormale de cette artère, lorsqu’elle touche les régions thoracique et abdominale, peut entraîner des complications sévères, notamment en raison du risque élevé de rupture de l’anévrisme. La prévention, un diagnostic précoce et une prise en charge rapide sont essentiels pour limiter les conséquences graves de cette pathologie.

Qu’est-ce qu’un anévrisme de l’aorte thoraco-abdominale ?

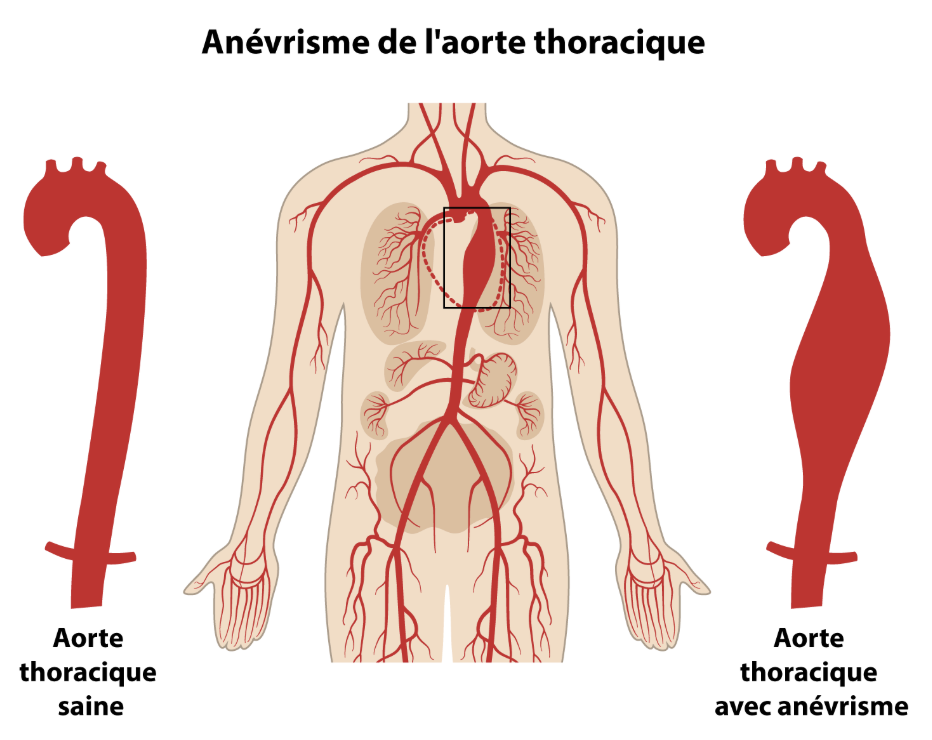

Un anévrisme est une dilatation anormale d’une artère, se caractérisant par une augmentation du diamètre de l’artère de plus de deux fois sa taille normale. Lorsqu’il se produit au niveau de l’aorte, l’artère principale qui part du cœur et se prolonge à travers le thorax et l’abdomen, l’anévrisme peut toucher plusieurs segments :

- L’aorte ascendante, qui s’étend du cœur jusqu’à l’origine des vaisseaux du cou ;

- La crosse aortique, d’où naissent les artères qui irriguent le cerveau et les bras ;

- L’aorte thoracique descendante, qui se prolonge jusqu’au diaphragme ;

- L’aorte abdominale, qui descend jusqu’à la bifurcation aortique, se divisant en deux artères iliaques au niveau du nombril.

Un anévrisme thoraco-abdominal concerne simultanément l’aorte thoracique et l’aorte abdominale, ce qui affecte plusieurs branches vitales responsables de l’irrigation des reins, des organes digestifs (foie, estomac, intestins) et de la moelle épinière.

Rôle de l’aorte thoraco-abdominale dans l’organisme

L’aorte thoraco-abdominale assure la distribution du sang oxygéné vers des organes essentiels tels que les reins et les organes digestifs, ainsi que la moelle épinière. Toute anomalie au niveau de cette partie de l’aorte peut avoir des conséquences graves sur la vascularisation des organes vitaux. L’interruption de l’apport sanguin à ces organes, en cas de rupture de l’anévrisme, peut entraîner des défaillances systémiques immédiates et fatales.

Facteurs de risque des anévrismes de l’aorte thoraco-abdominale

Les anévrismes thoraco-abdominaux touchent principalement les hommes de plus de 60 ans. Plusieurs facteurs modifiables augmentent le risque de développer un anévrisme :

- Le tabagisme, qui endommage les parois des artères ;

- L’hypertension artérielle, qui exerce une pression excessive sur les parois vasculaires ;

- L’hypercholestérolémie, qui favorise les dépôts de graisse dans les artères, contribuant au durcissement et à la fragilisation des vaisseaux.

Certains facteurs non modifiables augmentent également la probabilité de développer un anévrisme :

- Les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ;

- L’âge avancé, qui entraîne naturellement une perte de l’élasticité des artères ;

- Le sexe masculin, les hommes étant plus souvent touchés par cette pathologie.

Pathologies associées

L’athérosclérose est l’une des principales causes de la formation des anévrismes. Cette maladie se caractérise par un durcissement des artères, rendant leurs parois plus fragiles et moins capables de résister à la pression du sang. En conséquence, les artères peuvent se dilater progressivement.

Certaines maladies génétiques, telles que les syndromes de Marfan et Ehler-Danlos, augmentent également le risque de développer des anévrismes en affectant les tissus élastiques du corps. Chez ces patients, la fragilité congénitale des parois artérielles rend les anévrismes plus probables, même à un âge plus jeune.

Quels sont les symptômes d’un anévrisme aortique thoraco-abdominal ?

Dans la majorité des cas, les anévrismes aortiques thoraco-abdominaux évoluent lentement et sans symptômes apparents. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette pathologie est souvent qualifiée de “silencieuse”. La dilatation progressive de l’aorte ne provoque généralement pas de douleur ou de signes d’alerte immédiats. Souvent, ces anévrismes sont découverts par hasard lors d’examens d’imagerie réalisés pour d’autres motifs médicaux, tels que des bilans de santé, des douleurs abdominales ou des examens cardiovasculaires.

Symptômes en cas de rupture d’anévrisme

Lorsque l’anévrisme atteint une taille critique, le risque de rupture devient plus important. Les symptômes apparaissent alors de manière soudaine et peuvent inclure :

- Douleurs abdominales ou dorsales intenses et subites, qui peuvent être décrites comme des douleurs “en déchirure”.

- Un malaise général ou une perte de connaissance provoqués par une baisse soudaine de la tension artérielle (hypotension).

- En cas de rupture sévère, le patient peut entrer en état de choc hémorragique, dû à une hémorragie interne massive. Cette situation nécessite une intervention d’urgence car elle est souvent fatale si elle n’est pas traitée rapidement.

Quels sont les risques liés aux anévrismes aortiques thoraco-abdominaux ?

Le risque le plus grave associé aux anévrismes thoraco-abdominaux est sans aucun doute la rupture de l’aorte. Lorsqu’un anévrisme se rompt, il provoque une hémorragie interne massive qui peut entraîner le décès en quelques minutes si une intervention chirurgicale n’est pas réalisée immédiatement. Le taux de mortalité en cas de rupture d’anévrisme est extrêmement élevé, atteignant plus de 90% des cas, même en milieu hospitalier.

Autres complications possibles

Outre le risque de rupture, un anévrisme thoraco-abdominal peut entraîner d’autres complications, notamment :

- Compression des organes environnants : la dilatation de l’aorte peut exercer une pression sur les organes voisins, notamment les reins, les intestins et la moelle épinière. Cela peut perturber le fonctionnement normal de ces organes et provoquer des douleurs ou des troubles fonctionnels.

- Problèmes de circulation sanguine : l’anévrisme peut affecter la distribution du sang vers les organes vitaux, notamment les reins et les intestins, ce qui peut conduire à une insuffisance rénale ou digestive si le flux sanguin est compromis.

Comment se diagnostiquent les anévrismes aortiques thoraco-abdominaux ?

-

Échographie abdominale

L’échographie abdominale est l’un des premiers tests utilisés pour diagnostiquer un anévrisme de l’aorte. Cet examen non invasif utilise des ultrasons pour visualiser la structure et la taille de l’aorte. Il permet de détecter la dilatation de l’artère, offrant ainsi un premier diagnostic fiable pour les anévrismes. Cet examen est souvent recommandé chez les patients à risque ou dans le cadre d’un dépistage systématique.

-

Scanner et résonance magnétique (IRM)

Le scanner et l’IRM sont des examens d’imagerie de deuxième intention, souvent réalisés après l’échographie pour obtenir des informations plus détaillées.

- Le scanner utilise des rayons X pour produire des images précises en coupes de l’aorte. Il permet de mesurer la taille exacte de l’anévrisme, sa localisation, et de visualiser ses relations avec les autres structures anatomiques. C’est l’examen de référence pour déterminer la nécessité d’un traitement chirurgical.

- L’IRM utilise des ondes magnétiques pour fournir une vue encore plus détaillée de l’aorte et des tissus environnants. Elle est particulièrement utile pour évaluer la gravité de l’anévrisme, sa composition (dilatation fusiforme ou sacciforme), et sa proximité avec d’autres organes.

Importance des examens d’imagerie pour le diagnostic

Les examens d’imagerie jouent un rôle clé dans la détection précoce des anévrismes aortiques thoraco-abdominaux, en particulier ceux qui sont asymptomatiques. Grâce à ces tests, les médecins peuvent surveiller l’évolution de l’anévrisme et déterminer le meilleur moment pour intervenir chirurgicalement. Un suivi régulier par échographie, scanner ou IRM est recommandé pour les patients ayant un anévrisme de taille modérée, afin d’évaluer la croissance et d’éviter le risque de rupture.

Quels sont les traitements des anévrismes aortiques thoraco-abdominaux ?

Lorsque les anévrismes aortiques thoraco-abdominaux sont de petite taille (généralement inférieurs à 55 mm de diamètre), une approche de surveillance active est souvent privilégiée. Le but est de suivre l’évolution de l’anévrisme afin de détecter toute augmentation significative de son diamètre qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.

Les patients sont suivis régulièrement à l’aide d’échographies, de scanners ou d’IRM, qui permettent de surveiller la croissance de l’anévrisme et de déterminer si une opération devient nécessaire. En parallèle, des recommandations sont faites pour éviter les complications :

- Contrôle de l’hypertension : la gestion de la pression artérielle est essentielle pour réduire la pression exercée sur les parois aortiques.

- Arrêt du tabac : le tabagisme est un facteur de risque majeur, et son arrêt est fortement recommandé pour limiter la progression de l’anévrisme.

- Suivi des autres facteurs de risque tels que le cholestérol et le diabète, qui peuvent accélérer la formation de plaques athéromateuses dans les artères.

Traitement chirurgical des anévrismes

Lorsque l’anévrisme atteint une taille critique (généralement au-delà de 55 mm), ou que sa croissance est rapide, une intervention chirurgicale devient nécessaire pour éviter le risque de rupture.

- Chirurgie ouverte : Il s’agit de l’option traditionnelle. Cette intervention consiste à remplacer la section dilatée de l’aorte par une prothèse vasculaire. Cette procédure, bien que plus invasive, offre une solution durable. Elle nécessite une ouverture de la cavité abdominale ou thoracique pour accéder à l’aorte.

- Intervention endovasculaire : Cette technique plus moderne et moins invasive consiste à insérer une endoprothèse (ou stent) dans l’aorte à travers une petite incision dans l’aine. Le stent est ensuite déployé pour renforcer la paroi aortique et exclure l’anévrisme du flux sanguin. Ce traitement ne nécessite pas d’ouverture chirurgicale importante, ce qui permet une récupération plus rapide, tout en limitant les risques opératoires.

Critères déterminant le choix du traitement

Le choix entre la surveillance ou l’intervention chirurgicale dépend de plusieurs critères :

- Taille de l’anévrisme : une intervention est généralement recommandée lorsque le diamètre de l’anévrisme dépasse 55 mm, ou lorsqu’il grandit rapidement.

- État de santé général du patient : les patients présentant des comorbidités importantes, comme des maladies cardiaques ou respiratoires, peuvent présenter un risque opératoire accru. Dans ces cas, le traitement endovasculaire peut être privilégié en raison de sa nature moins invasive.

Suivi post-traitement et prévention des récidives

Après le traitement d’un anévrisme aortique thoraco-abdominal, un suivi médical rigoureux est indispensable pour surveiller l’état de l’aorte et prévenir toute complication ou récidive. Des examens réguliers, comme l’échographie-Doppler, le scanner ou l’IRM, sont effectués pour vérifier que l’aorte reste stable et que la prothèse est correctement positionnée.

En plus des examens d’imagerie, il est essentiel de poursuivre le traitement médical afin de gérer les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment l’hypertension et le cholestérol, qui pourraient contribuer à la formation de nouveaux anévrismes.

Prévention des récidives et des complications

La prévention des récidives repose sur l’adoption d’un mode de vie sain. Cela inclut :

- Arrêt du tabac : le tabagisme étant l’un des principaux facteurs de risque de progression des anévrismes, l’arrêt définitif est crucial.

- Activité physique modérée : l’exercice physique aide à maintenir une bonne circulation sanguine tout en évitant une pression artérielle excessive. Cependant, les activités intensives qui pourraient augmenter la pression artérielle de manière excessive doivent être évitées.

Un contrôle strict de la pression artérielle et des niveaux de cholestérol est également fondamental pour prévenir la formation de nouveaux anévrismes ou la progression de ceux existants.

Consultation avec le Dr Sarradon pour la prise en charge des anévrismes aortiques thoraco-abdominaux

Lors de la première consultation avec le Dr Sarradon, un bilan complet est réalisé pour évaluer les antécédents médicaux du patient ainsi que ses facteurs de risque cardiovasculaires. Un examen clinique détaillé est effectué pour détecter toute anomalie, et des examens d’imagerie, tels qu’une échographie, un scanner ou une IRM, peuvent être prescrits pour visualiser l’anévrisme et mesurer son diamètre.

Élaboration d’un plan de traitement personnalisé

Le Dr Sarradon élabore ensuite un plan de traitement personnalisé en fonction des caractéristiques spécifiques de l’anévrisme et de l’état de santé général du patient. Ce plan peut inclure une surveillance régulière si l’anévrisme est petit, ou une intervention chirurgicale si celui-ci présente un risque accru de rupture.

La discussion autour des options thérapeutiques permet au patient de comprendre les avantages et les risques de chaque approche, qu’il s’agisse d’une surveillance active ou d’une chirurgie. L’objectif est de fournir un traitement adapté à chaque patient, en prenant en compte son état de santé, ses antécédents médicaux, et les risques individuels liés à l’anévrisme.