L’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) est une pathologie grave qui se caractérise par une dilatation anormale de la paroi de l’aorte, la principale artère qui alimente en sang les organes vitaux du corps. Cette condition peut évoluer de manière silencieuse, sans symptômes apparents, mais elle présente un risque majeur : la rupture de l’anévrisme, qui peut entraîner une hémorragie interne potentiellement mortelle.

Le Dr Sarradon, chirurgien vasculaire à Toulon-Hyères et Monaco, prend en charge cette pathologie et vous informe sur les causes, les symptômes, les méthodes de diagnostic et les options de traitement.

Qu’est-ce qu’un anévrisme de l’aorte abdominale ?

L’aorte est la plus grande artère du corps humain. Elle prend naissance au niveau du cœur, traverse le thorax et l’abdomen pour alimenter en sang oxygéné les organes vitaux. L’aorte abdominale est la portion de l’aorte située dans l’abdomen, juste en dessous du diaphragme. En moyenne, cette partie de l’aorte mesure environ 18 mm de diamètre chez l’homme, mais ce diamètre peut varier légèrement en fonction du sexe et de la corpulence.

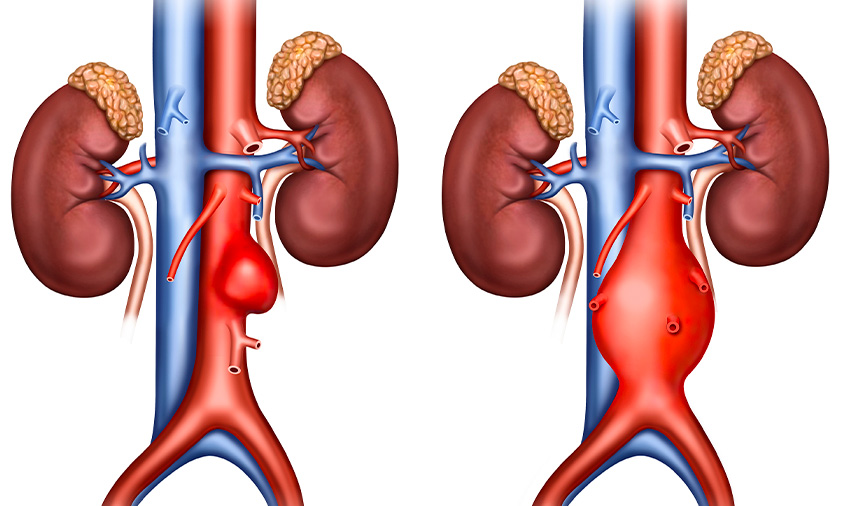

Un anévrisme de l’aorte abdominale se produit lorsque la paroi de cette artère s’affaiblit, provoquant une dilatation locale qui dépasse les 50% de son diamètre normal. Cette dilatation peut être de forme régulière, s’étendant sur une grande partie de l’aorte (anévrisme fusiforme), ou plus localisée, formant une sorte de sac (anévrisme sacciforme).

Comprendre l’anévrisme : types et morphologie

Il existe principalement deux types d’anévrisme de l’aorte abdominale : l’anévrisme fusiforme et l’anévrisme sacciforme. L’anévrisme fusiforme est le plus courant et se caractérise par une dilatation uniforme sur une large section de l’aorte. L’anévrisme sacciforme, plus rare, se manifeste par une dilatation en forme de sac qui affecte seulement une partie de la paroi de l’aorte.

Ces dilatations anévrismales perturbent le flux sanguin, créant des turbulences qui peuvent entraîner la formation de caillots (thrombus) à l’intérieur de l’anévrisme, susceptibles de migrer secondairement (embolie). La croissance de ces anévrismes est très variable : certains peuvent rester stables pendant des années, tandis que d’autres peuvent évoluer rapidement, augmentant ainsi le risque de rupture.

Causes et facteurs de risque de l’anévrisme de l’aorte abdominale

Origines de la maladie : athérosclérose, infections, inflammations

L’anévrisme de l’aorte abdominale trouve son origine principalement dans la dégénérescence de la paroi aortique. La cause la plus fréquente est l’athérosclérose, une condition où des plaques graisseuses se déposent sur les parois des artères, provoquant leur durcissement et leur affaiblissement. Dans certains cas plus rares, l’anévrisme peut être lié à des infections, comme la syphilis ou d’autres infections bactériennes, ou à des inflammations chroniques qui endommagent la paroi aortique. Ces facteurs altèrent l’élasticité de l’aorte, la rendant plus susceptible de se dilater anormalement.

Facteurs de risque : âge, sexe, antécédents familiaux, hypertension

Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer un anévrisme de l’aorte abdominale. L’âge est un facteur clé, la maladie étant plus fréquente chez les hommes de plus de 60 ans. Le sexe joue également un rôle : les hommes sont trois à quatre fois plus susceptibles de développer un AAA que les femmes.

Les antécédents familiaux d’anévrisme augmentent également le risque, soulignant l’importance d’une surveillance régulière pour les individus concernés. Enfin, l’hypertension artérielle, qui exerce une pression supplémentaire sur les parois artérielles, contribue de manière significative au développement de l’anévrisme.

Impact des facteurs de mode de vie : tabagisme et hypertension artérielle

Le mode de vie joue un rôle crucial dans la survenue d’un anévrisme de l’aorte abdominale. Le tabagisme est l’un des facteurs de risque les plus importants. La fumée de cigarette endommage directement les parois des vaisseaux sanguins, accélérant le processus d’athérosclérose et augmentant ainsi la probabilité de développement d’un AAA.

De plus, l’hypertension artérielle non contrôlée exerce une pression constante sur les parois de l’aorte, augmentant le risque de dilatation anévrismale. Adopter un mode de vie sain, arrêter de fumer et contrôler la tension artérielle sont des mesures préventives essentielles.

Symptômes et détection précoce de l’anévrisme de l’aorte abdominale

Symptômes de gravité : douleurs abdominales et lombaires

L’anévrisme de l’aorte abdominale est souvent appelé une “maladie silencieuse” car il ne provoque généralement aucun symptôme dans ses premières phases. Cependant, lorsque les symptômes apparaissent, à type de douleurs abdominales ou de douleurs lombaires, cela peut être le signe que l’anévrisme est en train de se développer ou qu’il est sur le point de se rompre, nécessitant une prise en charge médicale immédiate.

Cas asymptomatiques : détection fortuite lors d’examens médicaux

Dans de nombreux cas, l’anévrisme de l’aorte abdominale est découvert par hasard, lors d’examens médicaux réalisés pour d’autres raisons, comme une échographie abdominale pour explorer une autre pathologie ou un scanner pour une douleur lombaire. Cette détection fortuite est fréquente, en particulier chez les personnes âgées ou celles ayant des facteurs de risque connus. C’est pourquoi les examens de dépistage réguliers sont recommandés pour les individus à haut risque, même en l’absence de symptômes.

Quand consulter un chirurgien vasculaire en urgence

Pour une personne connue pour avoir un anévrisme de l’aorte abdominale, ou s’il est suspecté, la survenue brutale de douleurs abdominales ou lombaires intenses impose une prise en charge en urgence dans un service spécialisé de chirurgie vasculaire. Un scanner abdominal urgent permettra d’évaluer l’anévrisme et déterminer la nécessité d’une intervention rapide. Cette prise en charge spécialisée est indispensable pour gérer cette condition et prévenir une évolution grave, voire mortelle.

Diagnostic et examens complémentaires pour l’anévrisme de l’aorte abdominale

Échographie de l’aorte : premier outil de diagnostic

L’échographie de l’aorte abdominale est l’examen de choix pour le diagnostic initial de l’anévrisme. Cet examen non invasif permet de visualiser l’aorte et de mesurer son diamètre avec précision.

Il est particulièrement utile pour détecter les anévrismes à un stade précoce et pour surveiller leur évolution au fil du temps. En cas de détection d’un AAA, l’échographie est souvent utilisée régulièrement pour suivre la croissance de l’anévrisme.

Scanner de l’aorte : évaluation précise de la taille et de l’extension

Le scanner de l’aorte offre une évaluation plus détaillée et précise de l’anévrisme que l’échographie. Il permet de mesurer exactement la taille de l’anévrisme, d’évaluer son extension et d’identifier d’autres anévrismes potentiels dans les zones thoraciques et abdominales.

Le scanner est également crucial dans la planification d’une intervention chirurgicale ou endovasculaire, en fournissant des informations essentielles sur l’anatomie de l’anévrisme.

Surveillance et suivi : fréquence des examens selon la taille de l’anévrisme

La surveillance régulière de l’anévrisme de l’aorte abdominale est essentielle pour prévenir les complications. La fréquence des examens dépend principalement de la taille de l’anévrisme.

Pour les anévrismes de petite taille (moins de 45 mm), un contrôle annuel par échographie est généralement suffisant. Lorsque l’anévrisme dépasse 45 mm, un suivi semestriel est recommandé pour surveiller toute augmentation rapide du diamètre, ce qui pourrait nécessiter une intervention.

A partir de 50 mm, le risque de rupture devient élevé, et une intervention doit être proposée, en fonction de votre état de santé.

Risques associés à l’anévrisme de l’aorte abdominale

Risque de rupture : facteurs aggravants et statistiques

Le risque de rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale augmente avec la taille de l’anévrisme. Les anévrismes de moins de 50 mm présentent un risque relativement faible de rupture, mais ce risque augmente considérablement pour les anévrismes de plus grande taille.

Les facteurs qui aggravent ce risque incluent une vitesse de croissance rapide de l’anévrisme, la présence de tabagisme, et l’hypertension artérielle non contrôlée. Les statistiques montrent que le risque de rupture peut atteindre 20 à 40% pour les anévrismes dépassant 70 mm de diamètre.

Complications en cas de rupture : hémorragie massive et mortalité

La rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale est une urgence médicale qui entraîne souvent une hémorragie interne massive. Cette rupture se produit généralement dans la cavité abdominale, où l’hémorragie est difficile à contrôler.

En l’absence d’une intervention chirurgicale immédiate, la mortalité est très élevée. Même avec une prise en charge rapide, le taux de survie reste faible, soulignant l’importance de la prévention et du suivi régulier pour éviter d’en arriver à cette situation critique.

Autres complications potentielles : formation de thrombus

Outre le risque de rupture, un anévrisme de l’aorte abdominale peut entraîner la formation de thrombus (caillots sanguins) à l’intérieur du sac anévrismal. Ces thrombus peuvent se détacher et provoquer une embolie, bloquant ainsi le flux sanguin vers les organes vitaux et entraînant des complications graves comme un accident vasculaire cérébral ou une ischémie des membres.

La surveillance attentive de l’anévrisme et une gestion médicale appropriée sont donc essentielles pour minimiser ces risques.

Options de traitement pour l’anévrisme de l’aorte abdominale

Critères de traitement : taille de l’anévrisme et état de santé général

Le traitement de l’anévrisme de l’aorte abdominale dépend principalement de la taille de l’anévrisme et de l’état de santé général du patient. En général, une intervention est recommandée lorsque le diamètre de l’anévrisme dépasse 50 mm, car le risque de rupture devient significativement plus élevé.

Cependant, d’autres critères entrent en ligne de compte, comme la croissance rapide de l’anévrisme, les douleurs associées, ou la présence de facteurs de risque aggravants comme l’hypertension artérielle. L’âge du patient, ainsi que la présence de comorbidités, sont également des éléments déterminants pour choisir la meilleure approche thérapeutique.

Traitement chirurgical traditionnel : mise à plat greffe

-

Procédure de la chirurgie conventionnelle

La mise à plat greffe est la méthode chirurgicale traditionnelle pour traiter un anévrisme de l’aorte abdominale. Cette procédure consiste à remplacer la section dilatée de l’aorte par une prothèse vasculaire. Sous anesthésie générale, une incision est pratiquée dans l’abdomen pour accéder à l’aorte. Le chirurgien remplace la portion de l’aorte affectée par une greffe en tissu synthétique, qui est cousue aux sections saines de l’aorte. Cette opération est efficace, en particulier sur le long terme, mais elle est lourde et nécessite une préparation rigoureuse, notamment un bilan préopératoire complet pour évaluer les risques.

-

Post-opératoire : durée et surveillance

Après une chirurgie conventionnelle de mise à plat greffe, le patient est généralement transféré en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue pour un suivi étroit des fonctions vitales. La durée moyenne de l’hospitalisation est de 7 à 10 jours, bien que cela puisse varier en fonction de la complexité de l’opération et de l’état de santé du patient. Un suivi régulier par échographie ou scanner est nécessaire pour s’assurer que la greffe fonctionne correctement et qu’il n’y a pas de complications, telles qu’une infection ou une hémorragie post-opératoire.

Traitement endovasculaire : technique moins invasive

Principe et avantages du traitement endovasculaire

Le traitement endovasculaire, également connu sous le nom d’implantation d’endoprothèse, est une alternative moins invasive à la chirurgie conventionnelle. Cette technique consiste à insérer une prothèse renforcée par un stent à travers les artères fémorales, situées dans l’aine, sans avoir besoin d’une ouverture abdominale.

La prothèse est guidée jusqu’à l’aorte sous contrôle radiologique, puis déployée pour renforcer la paroi aortique et exclure l’anévrisme du flux sanguin. Les avantages de cette méthode incluent une récupération plus rapide, une hospitalisation plus courte, et un risque réduit de complications immédiates par rapport à la chirurgie ouverte.

Suivi post-opératoire et surveillance des endofuites

Le suivi post-opératoire après un traitement endovasculaire est crucial pour s’assurer de la bonne étanchéité de l’endoprothèse et de l’absence d’endofuites, qui sont des fuites de sang dans l’anévrisme en dehors de la prothèse. Ces endofuites peuvent augmenter le risque de rupture de l’anévrisme.

Le suivi comprend des examens réguliers par scanner ou échographie-doppler, avec une fréquence initialement semestrielle, puis annuelle. Le type et la gravité des endofuites déterminent la nécessité d’une intervention complémentaire.

Suivi et surveillance après le traitement d’un anévrisme de l’aorte abdominale

Surveillance après chirurgie conventionnelle

Après une chirurgie conventionnelle de l’anévrisme de l’aorte abdominale, la surveillance post-opératoire est essentielle pour garantir que la greffe reste fonctionnelle et qu’il n’y a pas de récidive de l’anévrisme.

Les examens incluent une échographie-doppler ou un scanner pour vérifier l’intégrité de la greffe. La fréquence des examens varie en fonction des résultats post-opératoires, mais ils sont généralement réalisés à 1, 3, et 6 mois après l’intervention, puis une fois par an si aucune complication n’est détectée.

Suivi après traitement endovasculaire

Le suivi après un traitement endovasculaire est plus strict que pour la chirurgie conventionnelle en raison du risque d’endofuites. Les endofuites sont détectées par des examens d’imagerie réguliers, principalement écho-Dopplers et scanners.

Si une endofuite est identifiée, la stratégie de gestion dépend de son type : certaines peuvent être surveillées sans intervention, tandis que d’autres nécessitent un traitement complémentaire, en général endovasculaire, pour prévenir une éventuelle rupture de l’anévrisme.

Différents types d’endofuites et leur gravité

Il existe plusieurs types d’endofuites, classées en quatre catégories principales selon leur origine. Les endofuites de type I, les plus graves, sont dues à une mauvaise étanchéité aux extrémités de l’endoprothèse et nécessitent une correction immédiate.

Les endofuites de type II, provenant des artères collatérales, sont souvent moins dangereuses mais nécessitent un suivi attentif. Les types III et IV, plus rares, concernent des problèmes structurels de l’endoprothèse elle-même. La gestion de ces complications est essentielle pour assurer le succès à long terme du traitement endovasculaire.

Complications et risques post-opératoires

Complications cardiaques, respiratoires, et rénales

Les complications post-opératoires après le traitement d’un anévrisme de l’aorte abdominale peuvent être variées. Les plus courantes sont d’ordre cardiaque (comme les infarctus du myocarde), respiratoire (comme les infections pulmonaires), ou rénal (comme l’insuffisance rénale aiguë). Ces complications surviennent préférentiellement sur les patients présentant des comorbidités et peuvent nécessiter une prise en charge spécialisée en soins intensifs.

Comparaison des risques entre chirurgie conventionnelle et endovasculaire

La chirurgie conventionnelle et le traitement endovasculaire présentent des profils de risques différents. La chirurgie conventionnelle, bien qu’efficace, est associée à un risque plus élevé de complications à court terme, telles que les infections et les hémorragies.

En revanche, le traitement endovasculaire présente un risque initial plus faible, mais avec une probabilité plus élevée de réintervention à long terme en raison des endofuites. Le choix du traitement dépend donc du profil du patient et des caractéristiques spécifiques de l’anévrisme.

Réinterventions et mortalité à long terme

Le risque de réintervention est un facteur important à considérer après le traitement d’un anévrisme de l’aorte abdominale. Le traitement endovasculaire, bien qu’il offre une récupération plus rapide, présente un risque accru de réintervention en raison des endofuites ou des migrations de l’endoprothèse.

La mortalité à long terme, après une chirurgie conventionnelle ou un traitement endovasculaire, est influencée par la survenue de complications et par la nécessité de réinterventions.

Importance du diagnostic précoce et de la surveillance régulière

Bénéfices d’une prise en charge rapide

Le diagnostic précoce d’un anévrisme de l’aorte abdominale est crucial pour améliorer les chances de survie. Une détection rapide permet d’évaluer le risque et de planifier un traitement avant que l’anévrisme n’atteigne une taille critique. Une prise en charge rapide réduit le risque de rupture et améliore les résultats à long terme, minimisant ainsi les complications graves.

Importance du suivi médical continu pour prévenir les complications

Un suivi médical continu après le diagnostic et le traitement d’un anévrisme de l’aorte abdominale est essentiel pour prévenir les complications à long terme. Les examens réguliers permettent de détecter toute modification de l’état de l’anévrisme ou de la greffe et d’intervenir rapidement si nécessaire.

Ce suivi est particulièrement important pour les patients ayant bénéficié d’un traitement endovasculaire, où le risque de complications tardives, comme les endofuites, est plus élevé.

Votre consultation avec le Dr Sarradon

Le Dr Sarradon, expert en chirurgie vasculaire à Toulon-Hyères et Monaco, offre une prise en charge complète des anévrismes de l’aorte abdominale. Lors de votre consultation, il évaluera vos risques individuels, discutera des options de traitement disponibles et mettra en place un plan de suivi adapté à vos besoins.

Son approche personnalisée garantit que chaque patient reçoit les meilleurs soins possibles, en mettant l’accent sur la sécurité et l’efficacité du traitement.